取快递被造谣出轨,她拿起法律的武器!

两人用小号一个扮演“寂寞少妇”,一个扮演“快递小哥”,编造出了多段“聊天记录”,发到一个车友群里。这两人和小谷素不相识,这么做就是为了满足自己的恶趣味。

这些“聊天记录”随后就被群里的吃瓜群众打包转发,一传十、十传百地迅猛扩散。到小谷本人发现时,这个谣言不仅早已传遍杭州,甚至已经走向全国。

小谷回忆:“这个事情是我在北京的一个朋友发现的,当时我就意识到传播范围有多广了。周边所有小区全都知道了,同事也知道了,一夜之间我被所有人议论的时候,我整个人是蒙的。”

很长一段时间里,小谷只要一踏入公共场所,就会产生强烈的不安全感。“看到有人拿出手机的那一刻,我会立刻躲避,很担心再次被拍。”

两名被告人犯诽谤罪获刑

小谷眼中第一个幸运的节点是,她很快就找到了偷拍造谣的人。在快递站遇到的一个知情人告诉她,视频是隔壁便利店老板郎某拍的。而郎某由于并不认为这件事有多严重,被找到后当即就承认了。

郎某父亲:开玩笑的,也不是针对她,也不认识她,对不对,就是小朋友开开玩笑……

对方的态度,坚定了小谷提起刑事自诉的想法。“能伤害别人的玩笑从来不叫玩笑。刑事诉讼才能够真正地告诉他们,这就是违法的。”

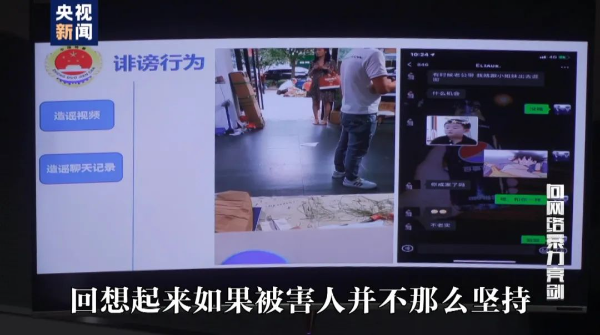

找到偷拍者,让小谷具备了起诉的第一个条件。在很多网络暴力案件中,这一点恰恰相当困难。

最高人民法院研究室副主任喻海松:过去为什么要设置为自诉案件,因为传统社会,侮辱诽谤往往发生在熟人之间,那么我们把告诉的权利交给被害人,这个时候如果公权力机关贸然介入,反而不利于社会关系的修复。但是到了网络社会,不是被害人想不想告诉的问题,是他无从告诉。他不知道被告人在哪里,被告人是谁。

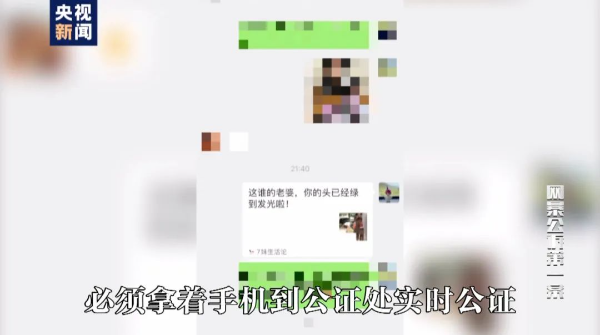

获取证据,达到立案标准

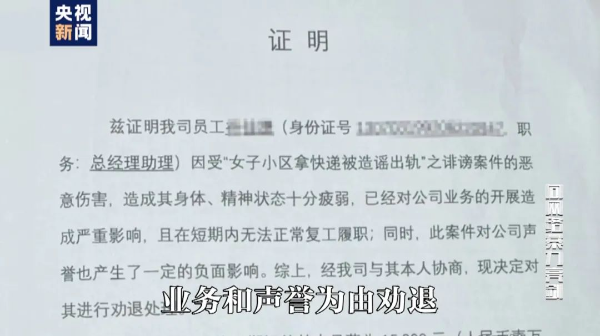

这个最终被公证保全下来的帖子,成为法院立案审查时最有力的一条证据。但从法律角度看,小谷能提供的证据,只能说达到了立案标准,诉讼结果还很难说。

杭州市余杭区人民法院副院长 夏敏诙:这个事件对她的影响、对于网络秩序的破坏到底有多大,其实当时的材料是没有办法全面反映的,最终还是要以证据的形式呈现到法庭上才可以。

自诉转公诉,公安机关、检察机关介入

随着互联网越来越深地融入生活,网络暴力犯罪也呈现逐年上升趋势,然而,能成功立案的很少,最终能作出有罪判决的更是少之又少,提醒着法律的滞后性。

针对这一问题,2023年9月,“两高一部”联合发布了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》,其中最突出的一大亮点,就是明确了网络暴力案件公诉的标准。“这次不再是笼统的一句话说严重危害社会秩序的可以提起公诉,而是把它具体化为五项具体的标准。”最高人民法院研究室副主任喻海松说。

《意见》填补了过去的一些法律空白,由国家网信办等四部门发布的《网络暴力信息治理规定》也于2024年8月1日起施行。

对于这些改变,小谷说,“我觉得会有更多勇敢的人站出来。希望我不再成为唯一的幸运儿,每一个为了自己的自身权益努力的人都值得幸运。”